班班有網路、生生用平板:一場數位學習的校園實驗

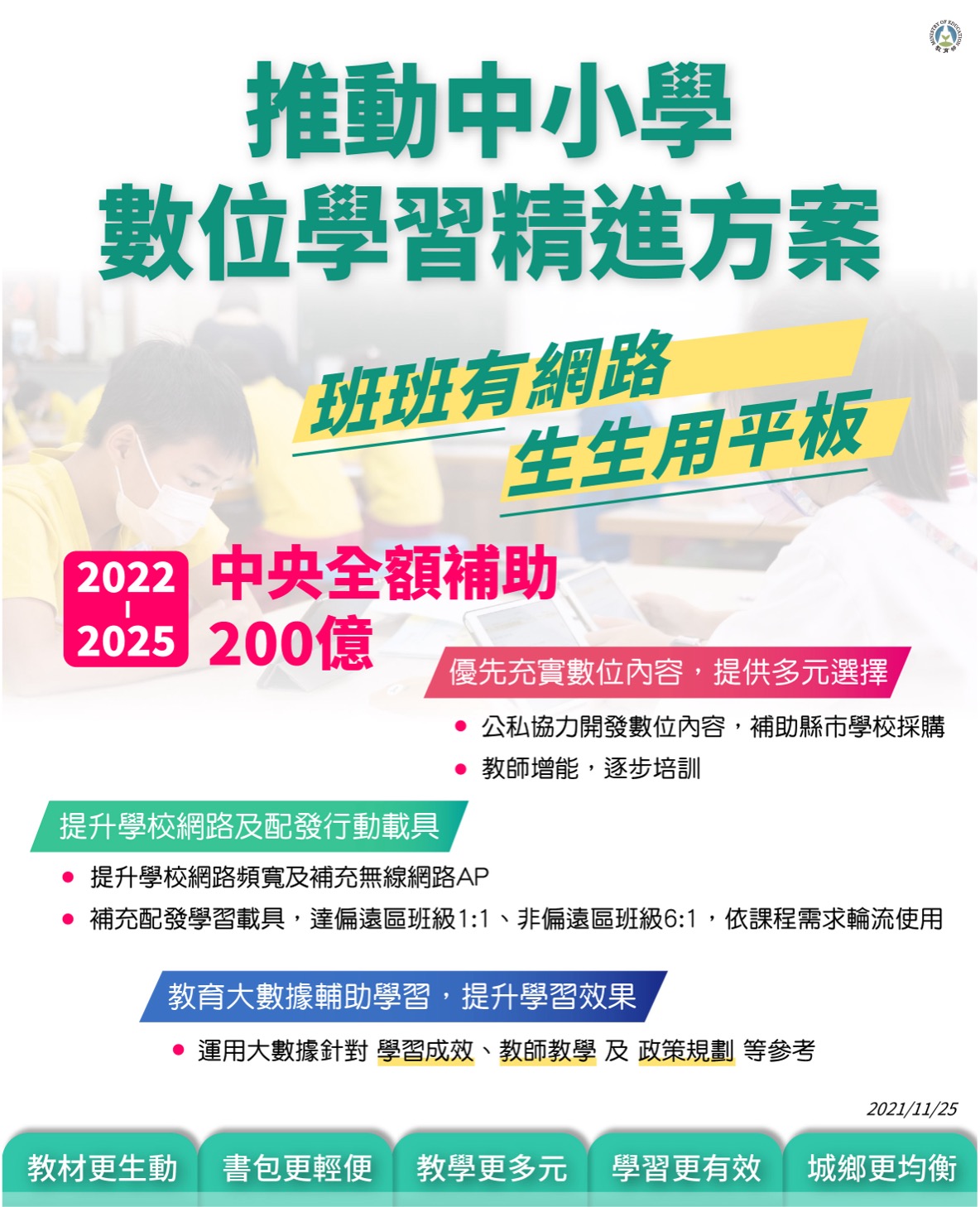

清晨的教室,老師推著一台載滿平板的推車走進來。幾年前,這樣的畫面還很稀奇,如今在全台許多學校已成日常。這背後,正是行政院在2021年底啟動的「推動中小學數位學習精進方案」:規劃四年投入200億元、購置61萬台載具,搭配內容、網路與大數據三大支柱的政策,目標是讓每個班級都連得上網,讓每個孩子手上都有學習載具,讓數位學習不再只是口號。偏遠區學校優先配發一人一機,非偏遠則依班級數六分之一比例配發,並同步提升學校網路頻寬與補充無線設備,盼讓教材更生動、教學更多元,也縮短城鄉差距。

計畫上路後,教育部整合載具管理(MDM)系統,把教學APP派送、使用數據蒐集、阻擋不當網站等納入平台統一管理,並推出教師增能課程與輔導機制,讓平板真正進入日常教學。在「推動中小學數位學習精進方案」專屬網站上,也持續更新數位教材、BYOD(註1)與THSD(註2)指引,以及載具與校園網路升級進度,成為第一線教師隨時可取用的資源中心。

然而走進教學現場,現實比藍圖複雜得多。網路升級與平板進校園不難,真正的挑戰是教學節奏的調整、平板的維護與分配,以及日常使用「誰管登入、誰來收機、誰負責設定」。2024下半年,有媒體與地方議會指出部分學校面臨「使用率」壓力:每月使用率需達到一定門檻,老師笑稱自己變成「平板開機員」。平板推車在班級間流轉,每換一班就得登出、重設,原本連貫的教學時間被切碎、打亂。

對此,教育部回應,除協助排除硬體操作問題,也會持續協助提升教師的數位教學能力。截至2024年9月,全國已有17.38萬名教師完成A1與A2基礎課程培訓,達到 88.7% 的覆蓋率。

「引入科技載具不是目的,學習才是。」數字成效令人振奮,但教師社群與專題報導不斷提醒,若沒有清楚的課程設計與持續的師培支援,科技可能反而加重班級管理的負擔。政策的資源與動能是真實存在的,預算、載具、無線AP、頻寬、大數據平台逐步到位,監察院也持續追蹤,要求在「看得到設備」之外,更要「看得到學習」。下一步,除了確保網路穩定與載具維運,更關鍵的是課程設計能否落地、教師的數位教學能力能否跟上,以及數據能否反映真實教學現況。唯有當這些螺絲一顆顆鎖緊,平板才能從單純的科技載具,真正成為推動數位學習的助力。

註1:學生自攜載具到校上課學習(Bring Yours Own Device,簡稱BYOD)

註2:學生攜帶載具回家學習(Take-Home Student Device,簡稱THSD)